2025/08/15 19:15

お盆は、古くから日本に伝わる、先祖の霊を迎え、供養する大切な伝統行事です。仏教の教えと日本古来の祖先崇拝が融合し、長い時間をかけて現在の形になりました。お盆には、亡くなった方への感謝と敬意が込められており、家族や親族が集まることで、絆を深める役割も果たしています。

お盆の起源と期間

起源: お盆の起源は、仏教の「盂蘭盆会(うらぼんえ)」にあります。お釈迦様の弟子である目連(もくれん)が、餓鬼道で苦しむ亡き母を救うために、仏様の教えに従って供養を行ったことが始まりとされています。

期間: 一般的なお盆の期間は、8月13日(迎え盆)から16日(送り盆)までの4日間です。しかし、地域によっては、東京など一部の地域では新暦に合わせて7月に行われる「新盆(しんぼん)」、沖縄などでは旧暦で行われる「旧盆(きゅうぼん)」があり、時期が異なります。

お盆の主な風習

お盆の期間中には、先祖の霊を迎えるための様々な儀式が行われます。

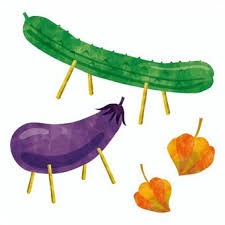

盆棚(精霊棚)の飾り付け: 仏壇の前に小さな祭壇を作り、位牌や故人の写真、お供え物を飾ります。きゅうりやなすに割り箸を刺して、故人の霊が乗って帰ってくるための「精霊馬(しょうりょううま)」と「精霊牛(しょうりょううし)」を作る風習も有名です。

迎え火・送り火: お盆の初日(13日)の夕方には、家の門や玄関先で火を焚き、先祖の霊が迷わず帰ってこられるように「迎え火」をします。そして、お盆の最終日(16日)には、再び火を焚いて霊を送り出す「送り火」を行います。マンションなど火を焚けない場合は、盆提灯で代用することもあります。

お墓参り: お盆の期間中には、家族や親族でお墓参りに行き、お墓の掃除をしたり、お供え物をしたりして、ご先祖様を供養します。

盆踊り: 地域によっては、お盆の期間中に盆踊りが開催されます。これは、先祖の霊を慰め、楽しませるための踊りであり、夏の夜の風物詩として親しまれています。

お盆の食事

お盆の期間中、仏壇にはお供え物が欠かせません。

精進料理: お盆の食事は、殺生を避ける仏教の教えに基づき、肉や魚を使わない精進料理が基本とされています。

そうめん、団子、おはぎ: 地域を問わず、そうめんや団子、おはぎなどが供えられます。特に団子には、「迎え団子」と「送り団子」があり、ご先祖様が帰るまでの旅の疲れを癒したり、お土産として持って帰ってもらったりする意味があると言われています。

お盆は、日本人が古くから大切にしてきた「祖先を敬う心」を今に伝える、貴重な伝統文化です。家族が集まり、ご先祖様を偲び、故郷の風習を次世代に伝えていく、大切な時間なのです。

ご先祖様を大切にしてくださいね!